Observatorio Astronómico Ramón María Aller

![]()

Binarias eclipsantes

Existe en la constelación de Perseo una estrella que los hebreos llamaban

cabeza de Satanás y los árabes Algol (demonio). Posteriormente por tratarse de

la segunda estrella más brillante de tal constelación, el astrónomo alemán

Bayer la denominó β Persei y como tal aparece en los catálogos.

Pues bien, Algol tiene una característica especial que al parecer

nadie había percibido hasta que Geminiano Montarani, profesor de Bolonia,

observó en 1688 que su brillo variaba en pocas horas. Resultó ser, al igual que

la famosa Mira Ceti, una estrella cuya magnitud era variable.

En años posteriores se confirmó esta espectacular característica

de Algol, no obstante, nadie daba una resposta científica a tal hecho, hasta

que el joven inglés John Goodricke en 1782, después de estudiar muchas

observaciones llegó a la conclusión de que la luz que se recibía de esta estrella

variaba con un período de 2 días, 20 horas y 49 minutos, sugiriendo asimismo

que el fenómeno se producía porque otra estrella oscura giraba en torno a Algol

y la eclipsaba durante su movimiento orbital.

La hipótesis de Goodricke no pudo ser verificada hasta más de un

siglo después, cuando los astrónomos alemanes Hermann Karl Vogel y Julius

Scheiner, estudiando el espectro de la estrella pudieron apreciar desplazamentos

Doppler en sus líneas espectrales, llegando a la conclusión de que se trataba de

una estrella doble.

Algol fue, por lo tanto, la primera de una nueva clase de estrellas

dobles: las eclipsantes, llamadas también fotométricas, porque como vimos su

naturaleza binaria se deduce de las variaciones periódicas de su brillo o magnitud,

causadas por los eclipses mutuos.

Es necesario tener presente, no obstante, que no todas las estrellas

que presentan variación en su brillo son dobles, ya que en la mayoría de las ocasiones

tal fenómeno se produce por causas intrínsecas de la propia estrella (estrellas

variables).

En el caso que nos ocupa está claro que para que se puedan

producir los eclipses la línea de la visual tiene que estar cerca del plano

orbital o próxima a él, salvo que la distancia entre las estrellas sea pequeña

en relación al tamaño de éstas.

Cuando la estrella más oscura pasa por delante de la más

brillante, se produce una disminución de la intensidad luminosa mayor que la que

se produce cuando medio giro orbital después (en el supuesto de órbita circular)

es la estrella más oscura la ocultada. El primer eclipse se denomina principal,

y el otra secundario; evidentemente, si ambas estrellas tienen el mismo brillo

aparente, los dos eclipses son iguales (ver Figura 6).

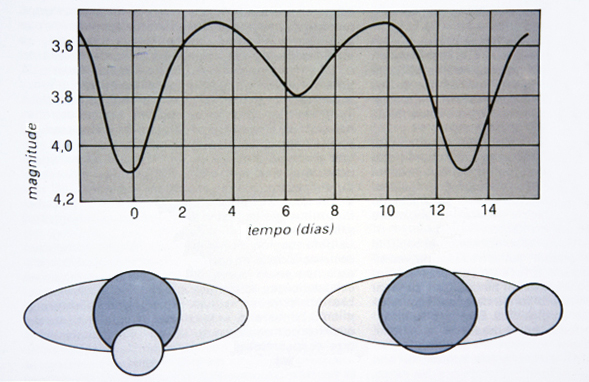

Figura 6: curva de luz de una binaria de tipo β-Lyrae

Las observaciones fotométricas permiten obtener importante

información de estas binarias. Realizando durante un período de tiempo

suficientemente largo medidas de la intensidad luminosa recibida, se construye

la llamada curva de luz, es decir, la gráfica que representa las variaciones de

la luz con respecto al tiempo. De esta curva se obtiene el intervalo de tiempo

que transcurre entre dos mínimos principales consecutivos, intervalo que

obviamente corresponde al período de la órbita.

De la diferencia de profundidad entre los dos mínimos, el principal

y el secundario, se puede obtener la relación existente entre el brillo de las dos

estrellas; de esta relación y suponiendo que las estrellas irradian como el modelo

del cuerpo negro, se puede deducir la diferencia de temperatura. Asimismo existen

métodos que permiten efectuar el cálculo de la inclinación de la órbita.

Precisamente del valor de la inclinación y del tamaño relativo de las estrellas

depende que los eclipses sean parciales o totales.

Por otra parte, de la relación entre la duración de cada uno de los

eclipses y el período orbital, es posible establecer las razones entre el tamaño

de la órbita y de cada una de las dos estrellas; con lo que aquellas

eclipsantes que también sean estudiadas como espectroscópicas (dobles

espectro-fotométricas) nos proporcionarán una información casi completa del sistema.

Las órbitas circulares o casi circulares son las más abundantes

entre las eclipsantes de muy corto período. No obstante también existen órbitas

excéntricas, lo que se detecta en la curva de luz al no ser el mínimo

secundario equidistante a los mínimos principais contiguos.

El estudio de las curvas de luz puso también de manifiesto la existencia

de casos, como es el de la estrella β-Lyrae,

que no se ajusta a ninguno de los tipos antes mencionados.

El aspecto extraño de su curva de luz es explicado admitiendo que

las estrellas se encuentran muy próximas y debido a su fuerte atracción

gravitatoria sus formas se convirtieron en elipsoidales, de manera que al describir

la órbita muestran continuamente la misma cara.

Un riguroso estudio de las curvas de luz ha permitido observar,

en varias eclipsantes, irregularidades en la reprodución de los eclipses, que

en muchos casos resultó ser debido a la existencia de terceras estrellas. Tal

es el caso de Algol, en cuyo sistema se ha descubierto otra estrella en órbita

en torno a la famosa eclipsante.

Estas técnicas, astrometría, espectroscopía y fotometría, que se

aplicaron y aplican al estudo de las estrellas dobles, han sido curiosamente

las mismas que han permitido detectar en las últimas décadas los primeros

planetas fuera de nuestro Sistema Solar.