Galicia en los viajes transoceánicos (siglos XV-XVII)

Ofelia Rey Castelao, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela

En la actualidad, celebramos la conmemoración del primer viaje alrededor del mundo, que se iniciaba con la salida de una flota del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, al mando de Fernando de Magalhães –navegante portugués al servicio de la monarquía hispánica–, y que terminaba el 6 de septiembre de 1522, con la llegada de Juan Sebastián Elcano al puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Solamente retornaba la nao Victoria, en la que venían Juan Sebastián Elcano y diecisiete hombres, los únicos supervivientes de tamaña singladura. Cuando llegaron, dijeron “dimos la vuelta al mundo entero”, después de recorrer “catorce mil cuatrocientas sesenta leguas”. Muchos no los creyeron, pero era cierto, pues, por Sanlúcar, habían pasado esos hombres años antes.

Muerto en Mactán en 1521, Magalhães no llegó a saber que su expedición concluiría la circunnavegación de nuestro planeta. Su plan era llegar a las islas Molucas o islas de la Especiería, yendo por el oeste hacia el océano Pacífico, sin tener que entrar en la parte del mundo reservada a Portugal en el Tratado de Tordesillas de 1494. Desde fuera, puede parecer que Galicia se mantuvo al margen en esta carrera de expediciones y descubrimientos, pero lo cierto es que sí participó en la hazaña anteriormente mencionada, que tuvo consecuencias nuestra tierra. De hecho, este viejo reino pudo sacar provecho de su situación en las rutas atlánticas, gracias a las ventajas de sus puertos y a la tradición de sus marineros. Los Reyes Católicos descartaran Galicia como núcleo en la Carrera de Indias –abierta por Colón en 1492– y escogieron Sevilla, villa muy activa y puerto fluvial, que tenía mejores condiciones climáticas y económicas para hacerse cargo de la empresa. Pero los poderosos gallegos, entre los que conviene señalar a don Fernando de Andrade, ansiaban tener parte en el negocio de las especias y en el tránsito ultramarino y así se lo exigieron a Carlos I, a cambio de colaborar con él para hacer frente a la revuelta de las Comunidades.

El retorno de Elcano, con la noticia de un paso del Atlántico al Pacífico en el polo sur, que se llamaría después Estrecho de Magalhães, permitiendo llegar a las Molucas, hizo realidad aquella aspiración. La Casa de la Especiaría de la Coruña fue un proyecto poco duradero, pero dio a Galicia un importante protagonismo que también se debe celebrar. Además, no se podría entender este hecho sin otros anteriores, es decir, sin las exploraciones portuguesas para ir a la búsqueda de las especias asiáticas y de las riquezas míticas de las que había escrito Marco Polo; esos viajes se habían hecho navegando hacia el oriente, recorriendo la costa de África, una ruta desconocida y de enorme riesgo. Otro hito fundamental, más simbólico que económico, fue la arribada de Martín Alonso Pinzón a Bayona en 1493, anunciando que las naos de Cristóbal Colón habían llegado a las Indias, siguiendo la ruta hacia el occidente. A partir de ese momento, hay que tener en cuenta la intervención de gallegos en las grandes expediciones, en la de Magalhães y en otras que salieron de la Coruña.

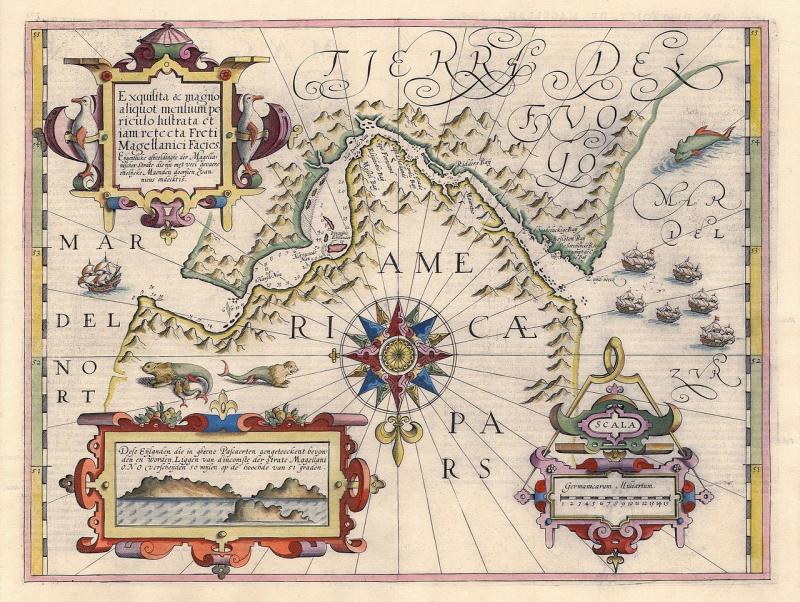

Los tipos de barcos empleados en estos peligrosos viajes y la dura vida en su interior nos hacen valorar aún más el esfuerzo de aquellos arriesgados navegantes y de sus tripulaciones. En estos peligrosos viajes, Galicia también intervino y navegantes singulares de la tierra intentaron mejorar las rutas para llegar a los ansiados productos asiáticos en los mercados europeos y para diseñar cartas náuticas y mapas que favoreciesen la navegación, reduciendo los riesgos. Asimismo, instituciones como la Casa de la Especiería de la Coruña permitieron que Galicia participase en el comercio mundial que se abría entonces, no sin dificultades para hacerlo, habida cuenta de las circunstancias propias de nuestro país, muy alejado del trato directo con las Molucas y de América. No obstante, esta aventura terminó pronto, al ser cedidas esas islas a la corona de Portugal por Carlos I y después de que Felipe II retirara a Bayona y a la Coruña la posibilidad de mandar barcos al Nuevo Mundo en 1572.

Los hechos y los nombres de gallegos relevantes que participaron en estas hazañas no son muchos, pero son significativos: Sebastián de Ocampo, “bojeador” de la isla de Cuba; don Fernando de Andrade, fomentador de la Casa de la Especiería; Sarmiento de Gamboa, el explorador de las tierras australes junto con Álvaro Mendaña de Neira; Gómez Pérez de las Mariñas, gobernador de las Filipinas; y sobre todo, los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal, navegantes que hicieron el paso del Estrecho cien años después de la expedición de Magalhães y que publicaron su experiencia en un libro impreso en 1621. Debemos recordar también a los marineros gallegos que fueron con ellos o con otros navegantes y exploradores, pues son parte de la historia colectiva y, por tanto, no tienen menos merecimientos por no tener nombres reconocidos.

Finalmente, cuando Elcano volvió de su gigantesca aventura, pasó a trabajar en la Coruña y moriría en la expedición de Jofre García de Loaisa –que había salido de ese puerto gallego–, pero sin ser consciente de que su viaje de 1519 a 1522 había iniciado la globalización. El recorrido de la expedición dejó cientos de muertos, pero hizo que las diferentes partes del mundo conocido se interconectasen, que los productos exóticos, las especias necesarias para conservar alimentos o para curar enfermos, así como el oro y la plata, llenasen los barcos hacia los mercados occidentales y que, para bien y para mal, personas y sociedades muy diferentes se pusiesen en contacto. En esa nueva economía, Galicia tuvo un papel importante y vivió hechos que fueron fundamentales en su historia, pero de los que queda poca memoria. En general, el tesoro material que se conserva de estas aventuras son mapas, cartas náuticas, retratos, piezas de barcos, monedas, informes manuscritos e impresos, que no dejan ver todo lo que fueron aquellos formidables viajes, sin duda mucho más grandes de lo que las palabras pueden expresar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-BENAT-TACHOT, L., “Un projet ambitieux et éphémère: la Casa de la Contratación de la Coruña, ou les aléas de la géopolitique impériale”, Projets et utopies dans l’Amérique coloniale (XVI-XVIII), Pau: Presses Universitaires, 2006.

-EIRAS ROEL, A., REY CASTELAO, O., Los gallegos y América, Madrid, Mapfre, 1992.

-GARCIA ORO, J., Don Fernando de Andrade, conde de Villalba (1477-1540), Santiago, Xunta, 1994.

-GELABERT, J. E., “Aires d’approvisionement, stratégies et marchés en Galice (1500-1640)”, Actes du Colloque de Flaran, Auch, 1985, p. 243-248.

–Inventio Mundi. Galicia nas Viaxes Transoceánicas [Catálogo de exposición], Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2019.

-JUEGA PUIG, J., La flota de Nueva España en Vigo, 1702, Sada: Ed. do Castro, 2001.

-JUEGA PUIG, J., El comercio marítimo de Galicia, 1525-1640, Pontevedra, Diputación, 2014.

-NOGUEIRA SANTIAGO, P., “Les répercussions de la politique de Charles Quint en Galice: l'exemple de la ville de La Corogne”, in A. MOLINIE-BERTRAND et J. P. DUVIOLS, Charles Quint et la monarchie universelle, París: Presses de L'Université de Paris-Sorbonne, 2001, pp. 205-213.

-REY CASTELAO, O., “Los Gallegos y América en tiempos de Carlos V”, en A. EIRAS ROEL (coord.), El Reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000, pp. 301-328.

-REY CASTELAO, O., “Del noroeste español a América: oportunidades y medios de fraude y de corrupción”, e-Spania. Revue interdisciplinaire d´études hispaniques médiévales et modernes [En ligne], 16 (2013). [https://doi.org/10.4000/e-spania.22854]

-REY CASTELAO, O., “Los gallegos en América y Filipinas en tiempos de Felipe II”, en A. EIRAS ROEL (coord.), El Reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998, pp. 473-498.

-RODRÍGUEZ COUTO, D., “El poder está en el mar. La expedición de los hermanos Nodal (1618-1619)”, Obradoiro de Historia Moderna, 28 (2018), pp. 293-320. [https://doi.org/10.15304/ohm.27.5048]