Las celebraciones políticas en la Galicia de la época moderna

Roberto J. López, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela

Las ceremonias y festejos fueron habituales en las cortes y ciudades en la época moderna. Sus contenidos simbólicos y la propia puesta en escena fueron recursos propagandísticos al servicio de las monarquías e instituciones políticas para apuntalar su legitimidad y preeminencia.

Por esta razón, también se organizaron en algunas poblaciones gallegas. Su frecuencia y vistosidad dependió de la relevancia institucional de los núcleos urbanos. A la cabeza se situó Santiago, a la que siguieron las otras seis capitales provinciales (A Coruña, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Ourense y Tui); a distancia, otras villas como Ferrol, Noia, Vigo y Viveiro. El recuento de las celebraciones organizadas en Santiago entre los reinados de Felipe V y de Fernando VII, puede dar idea de su variedad y relativa abundancia:

Proclamaciones reales 6

Acontecimientos de la familia real 83

Victorias militares 44

Sucesos políticos 43

Entradas arzobispales 11

Otras entradas solemnes 5

Nombramientos 11

Otras celebraciones 11

Total 252

Su finalidad inmediata era dar a conocer acontecimientos de la familia real, los éxitos de la monarquía y sus necesidades, y los acontecimientos relevantes de la vida local. Sin embargo, su función iba más allá del anuncio de tales sucesos. Se buscaba la exaltación de la monarquía, subrayar la vinculación de los poderes intermedios y locales con el poder real, y lograr la adhesión de los súbditos a las decisiones políticas de este.

Es comprensible, por tanto, el interés de las instituciones gallegas por su organización y desarrollo: la Real Audiencia, la Inquisición de Santiago, la universidad, el Hospital Real, el arzobispo y los obispos, los cabildos catedralicios, los consistorios municipales, las órdenes religiosas, los gremios. Todas se esforzaron por mostrar su proximidad a la monarquía, pero también por hacerse ver ante el pueblo y por defender su prestigio y posición. Por esta razón fueron frecuentes los conflictos y pleitos sobre precedencias y participación en las ceremonias, en los que se enfrentaron entre estas instituciones cuando alguna de ellas consideraba recibir un trato indigno de su prestigio, como se puso de manifiesto en Lugo, Santiago y otras ciudades.

Dado su carácter propagandístico, es pertinente preguntarse a quiénes se dirigía el mensaje de las celebraciones. Algunas órdenes dadas, como el cierre de las tiendas y la prohibición de trabajar durante las mismas, parecen señalar un interés especial de los organizadores por lograr una asistencia masiva a estos actos públicos. Así se hizo, por ejemplo, en A Coruña con la proclamación de los distintos monarcas y en otras ocasiones también. Se trataba de que asistiese el mayor número de personas, pues “no es lo mismo oírse que la ciudad ha hecho alguna otra demostración, que publicarse concurrieron a ella voluntariamente las gentes del pueblo” (de los festejos en Santiago por el nombramiento de Pedro Acuña y Malvar como Secretario de Gracia y Justicia en 1792).

Sin embargo, esto no significa que los organizadores tuviesen como objetivo principal la difusión masiva de los mensajes de las ceremonias. En el contexto social y político de la época moderna, el interés por la “cosa pública” y la participación se limitaba a una pequeña parte de la sociedad, la que conformaban los grupos privilegiados. Los programas de las ceremonias y festejos estaban pensados por las élites para ser entendidos por las élites y para ser utilizados para sus propios fines: reivindicarse ante la monarquía y sus instituciones, y en su contexto sociopolítico más inmediato. La mayor parte de la población carecía de la formación necesaria para comprender, incluso de modo superficial, los símbolos y expresiones empleados en las ceremonias. Bastaba con sorprenderla con la proliferación de imágenes, música, comitivas, máscaras y otros elementos, y así inculcarle un convencimiento genérico sobre las bondades del gobierno y sus instituciones, las de la monarquía y las más próximas.

Estas consideraciones son válidas para los siglos XVI y XVII y buena parte del XVIII. En este tiempo las ceremonias políticas elaboraron y difundieron una “publicidad reglamentada desde arriba”, en expresión de Habermas, propia de una sociedad en la que aún no existía una opinión pública política o era irrelevante, y en la que el poder no estaba obligado a justificar sus decisiones al conjunto de la población. A partir de mediados del siglo XVIII, según se fue conformando una auténtica opinión pública política que reclamaba ser escuchada y que debía ser convencida con argumentos diferentes al del carácter sagrado del poder, también se debieron ir cambiando algunos componentes y mensajes de las ceremonias.

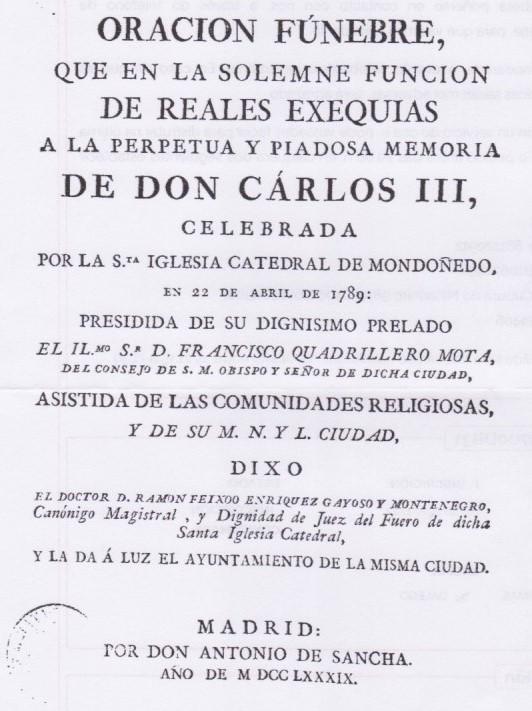

Paulatinamente se incorporaron a esas ceremonias referencias a hechos reales de la acción de gobierno. Por ejemplo, en el sermón de las exequias de Fernando VI predicado en Mondoñedo por el canónigo Arias Somoza, este ensalzó el plan de la Única Contribución, el establecimiento de cuarteles militares, la formación de hospicios reales, el fomento de la navegación, entre otros logros de su reinado. Además, los mensajes debieron irse simplificando para alcanzar a un público menos elitista y así hacer frente a posibles amenazas a la monarquía. A la muerte de Carlos III, el canónigo magistral de la catedral mindoniense (Ramón Feijoo Enríquez Gayoso) hizo en su sermón una defensa manifiesta del origen divino del poder y así salir al paso de “ciertos discurridores que se atribuyen el honor de pensar por principios ilustrados de una filosofía hasta el presente no conocida”.

El tono más directo del discurso se hizo más evidente a finales del siglo XVIII y durante el reinado de Fernando VII. Las ceremonias políticas organizadas en Galicia durante la Guerra de Independencia pusieron de manifiesto la lealtad mayoritaria a Fernando VII como rey legítimo; pero destacan en ellas conceptos políticos que responden ya a un contexto diferente al del Antiguo Régimen, como se puso de manifiesto en el proceso constitucional que concluyó en 1812. En las ceremonias de jura de la constitución y los festejos que las acompañaron abundaron los términos y los símbolos relacionados con las ideas de nación y patria, y con la exaltación de sus héroes, fuesen militares o individuos anónimos. Debían exponerse en un lenguaje claro, con menos barroquismos, comprensible para la mayor parte de los vecinos, que dejaban de ser súbditos para convertirse en ciudadanos y, por tanto, al menos teóricamente, protagonistas de la res publica. Así se pudo ver, por ejemplo, en Noia, en un templete dedicado a la diosa Themis y en otras arquitecturas efímeras levantadas al efecto.

Tras la guerra, la lucha entre los partidarios del Antiguo Régimen y los de un nuevo orden encontró también un cauce de expresión en las ceremonias con que absolutistas y liberales celebraron sus respectivas victorias y trataron de ampliar sus apoyos populares. La restauración absolutista fue acompañada en varias ciudades gallegas de la quema del texto constitucional y otras acciones denigratorias, de festejos por la restauración de la Inquisición en Santiago, de exaltación del absolutismo monárquico y otras similares. El inicio del Trienio Liberal estuvo marcado simbólicamente por la defensa de los principios de 1812, y la vuelta al absolutismo en 1823 con manifestaciones similares a las de 1814. En conjunto, estas celebraciones trataron de implicar e influir en el mayor número de personas posible, pasando de este modo de una publicidad para una minoría a otra que apuntaba a ser una publicidad de masas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., Exequias reales en la Galicia del Antiguo Régimen. Poder ritual y arte efímero, Vigo, 1997.

FERNÁNDEZ GASALLA, L., “Ciudad real, ciudad fingida. Las fiestas por la venida de la reina Mariana de Neoburgo a Galicia (1690)”, en D. Barral et alii (coords.), Mirando a Clío: el arte español espejo de su historia, vol. 3, Santiago de Compostela, 2012, 1880-1894.

LOPEZ, R. J., Ceremonia y poder en Galicia a finales del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela, 1995.

LOPEZ, R. J., “Hablar a la imaginación: las ceremonias de proclamación y jura de la Constitución de 1812 en el noroeste peninsular”, Obradoiro de Historia Moderna, 20 (2010), 141-173. <https://doi.org/10.15304/ohm.20.10>

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, A., “Las ceremonias públicas en Lugo durante la Edad Moderna. Conflictos de preeminencia entre obispo, cabildo y concejo”, Obradoiro de Historia Moderna, 13 (2004), pp. 195-211. <https://doi.org/10.15304/ohm.13.568>

SUÁREZ GOLÁN, F., “Alteraciones rituales e instituciones urbanas en las ceremonias episcopales compostelanas”, en O. Rey y T. Mantecón (eds.), Identidades urbanas en la monarquía hispánica, Santiago de Compostela, 2015, 419-441.