Una mirada a la pandemia de covid desde la Historia

Isidro Dubert, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela

En el mundo de la epidemiología el covid no es nuevo. Su aparición viene precedida por la entrada en escena de numerosas enfermedades infecciosas, como el ébola (1976), el sida (1981), la gripe aviar (1997) o la gripe porcina (2009), la mayoría de las cuales no han llegado al grado de pandemia. Pero, en su momento esa entrada en escena fue una sorpresa para la OMS, en particular, la del sida, ya que a finales de la década de 1960 los dirigentes de este organismo afirmaban que con la definitiva erradicación de la viruela las enfermedades infecciosas habían desaparecido del mundo. De hecho, a partir de entonces fueron presentadas como algo propio de la Edad Media y no de la Modernidad.

Sin embargo, la actual escalada en el tiempo de estas, y de otras, enfermedades infecciosas guarda una estrecha relación con el progresivo calentamiento global, el cual ha creado un entorno muy favorable para su desarrollo. Así lo han demostrado los historiadores del clima y los de las mencionadas enfermedades infecciosas, quienes han puesto manifiesto cómo a medida que avanzaba la Pequeña Edad del Hielo (circa 1300-1850) la aparición de estos males tendía a espaciarse en el tiempo e incluso a desaparecer. Basta con pensar en lo sucedido con la peste, que dejó de ser una pandemia en Europa a partir de mediados del siglo XVII –en coincidencia con una fase de fuerte enfriamiento climático conocida como Mínimo de Maunder (1645-1715)–. En adelante, el mal se redujo a ser un fenómeno local (véanse por ejemplo las pestes de Londres, 1675, o Marsella, 1720).

Al final de la Pequeña Edad del Hielo, hacia mediados del siglo XIX, se inicia una nueva fase climática, caracterizada por el calentamiento, por un aumento imparable de las temperaturas medias. Detrás del mismo estaba, y está, la paulatina y progresiva emisión de CO2 debido al desarrollo de las diferentes formas que desde entonces ha adoptado la industrialización en los diferentes países. Este calentamiento se encuentra, por tanto, en el origen de las actuales enfermedades infecciosas.

De su rápida difusión podemos hacernos una ligera idea con solo pensar en lo sucedido con el covid, ya que esa difusión fue posible gracias a la interconexión y a la relativa inmediatez de las comunicaciones, que permiten que se produzca un enorme y continuo trasvase de población y mercancías de un extremo del mundo a otro en periodos de tiempo muy corto. En términos relativos, algo similar sucedió al final de la Primera Edad Moderna: la peste bubónica de 1598, que entró en la Península Ibérica por el puerto de Santander en diciembre de 1597 en un barco infectado llegado de Flandes, se hizo presente y comenzó a golpear con fuerza inusitada a las poblaciones del norte y centro peninsular a partir de la primavera de 1598, luego de unos meses en los que el mal actuó a muy baja intensidad debido al frío del invierno.

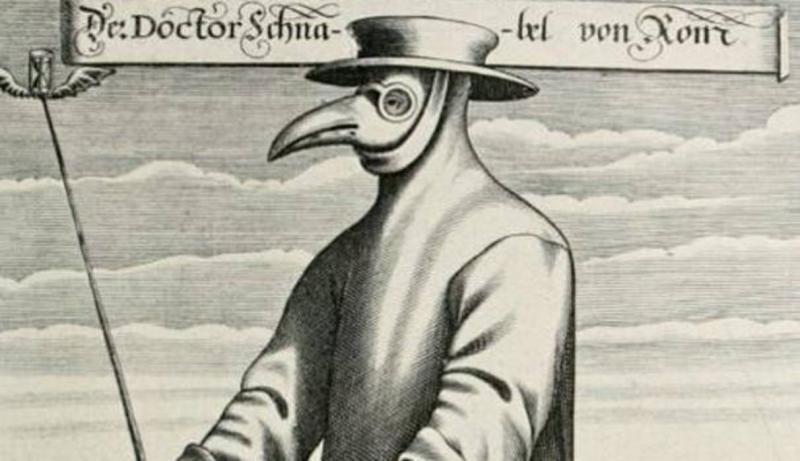

[Fuente: Wikimedia Commons]

Pero la velocidad de transmisión de enfermedades infecciosas, como su extensión geográfica, impacto epidemiológico y consecuencias económicas y sociales, se aceleró con la mejora y el avance de las comunicaciones. En el caso de la gripe española de 1918-19, o de la gripe rusa de 1889-90, por ejemplo, la enfermedad saltó de los animales a los humanos; atacó el aparato respiratorio; se desarrolló en tres oleadas sucesivas, aunque no en este orden: una al final del invierno-comienzos de la primavera, otra en el otoño y una última en el año siguiente a su aparición; de esas tres oleadas, la segunda acostumbró a ser siempre la más letal; los menos favorecidos socialmente fueron los más afectados por la incidencia de la enfermedad; y esta alcanzó una dimensión mundial en muy poco tiempo. Al respecto, la gripe de 1889-90, nacida en el interior de Rusia, se extendió por Europa en solo seis semanas y llegó al resto del mundo en apenas seis meses, mientras que, desde un punto de vista social, la gripe de 1918- 19 mató a más personas en los países con un sistema de salud deficiente, como los del sur de Europa, que en aquellos que tenían un buen sistema sanitario, donde la mortalidad solo fue superior a la media en aquellos grupos sociales que estaban excluidos del mismo.

Las pandemias de gripe y covid también tienen en común la respuesta que les dieron las autoridades sanitarias de los diferentes países: confinamientos de la población en los domicilios, cierre de territorios, ciudades y regiones, limitaciones y control de la movilidad entre ellos, prohibición de actos públicos masivos… Medidas que, curiosamente, no son muy diferentes, salvando las distancias y el contexto histórico, claro está, a las que autoridades de la época moderna dieron a las distintas pandemias, como tampoco lo son las implicaciones ideológicas y sociales que están detrás de la aplicación de estas o aquellas medidas sanitarias y, en consecuencia, de las disputas que se produjeron entre los distintos grupos políticos por la puesta en vigor de una u otra política sanitaria.

En este sentido, el historiador Jordi Nadal, estudiando la forma en la que se combatieron las enfermedades infecciosas en las ciudades catalanas a comienzos del siglo XIX, advertía que detrás de la polémica y de los enfrentamientos que se dieron entre los partidarios de su cierre mediante la aplicación de un cordón sanitario, tal y como siempre se había hecho, y los defensores de la implementación de medidas de mayor calado socio-sanitario, estaban los clásicos enfrentamientos entre los partidarios del Antiguo Régimen, de una sociedad de “orden”, y los liberales, defensores de una sociedad que rompiese de una vez por todas con el ordenamiento estamental.

Por lo demás, desde un punto de vista histórico, las pandemias tienen a su vez la “virtud” de poner de relieve las contradicciones económicas y sociales que existen en el seno de las sociedades que las padecen. Sin ir más lejos, covid ha sacado a la luz en España, en general, y en Galicia, en particular, las carencias de un sistema sanitario que se nos presentaba como avanzado y universal, debido, en gran medida, a las importantes privatizaciones que dicho sistema ha conocido en las últimas décadas.

Igualmente, ha puesto de manifiesto las limitaciones de una economía centrada durante años en los servicios, con un gran peso en ella del turismo y una ausencia casi total de un tejido industrial y tecnológico moderno y de futuro; del pretendido acceso “democrático” a la Web, a los medios informáticos, o a la llamada «alfabetización digital», detrás de todo lo cual se esconde una sociedad de relativo bienestar asentada sobre la existencia de una profunda brecha social; de la supuesta modernización de las relaciones laborales y del mundo cultural peninsular, marcada, en el primer caso, por nuevas formas de dominación y explotación económica y social; del importante papel que en un futuro informatizado y tecnificado jugarían los “millenials”, o los integrantes de esas generaciones creadas por los medios de comunicación, la “X”, “Y”, “Z” o “V”, definido hoy, y es de suponer que en ese próximo futuro, por los efectos de una fuerte precariedad laboral…

En suma, contradicciones que, como historiadores, sabemos que pocas veces volverán a manifestarse de forma tan clara y nítida, al menos hasta la llegada de la próxima pandemia que los nuevos virus, o la mutación de los ya existentes, traerán consigo en el marco del actual calentamiento global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BIRABEN, J.-N., Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et meditarrenéens, tomo 1: La peste dans l’histoire, Paris-La Haye, Ed. Mouton, 1975.

DEFOE, D. (2020), Diario del año de la peste, Madrid, Alba.

ECHEVERRI DAVILA, B. (2018), “En el centenario de la gripe española: un estado de la cuestión”, Revista de Demografía Histórica, 1, pp. 17-42 (https://www.adeh.org/revista/2018,%201/1%20Echeverri%20RDH%20XXXVI,%201-2018.pdf).

FAGAN, B. (2014), La Pequeña Edad de Hielo. Como el clima afecto a la historia de Europa, 1300-1850¸ Barcelona, Gedisa.

GARCIA FERRERO, S. (2017), La gripe de 1889-1890, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 25-49 (https://www.semanticscholar.org/paper/La-gripe-de-1889-1890-en-Madrid-Ferrero/7495e6e93824f4169a7817c14ac446894a0215d8).

LE ROY LADURIE, E. (2017), Historia humana y comparada del clima, México, Fondo de Cultura Económica.

NADAL, J. (1992), Bautismos, entierros y desposorios. Estudios de demografía histórica, Barcelona, Ariel.

RADKAU, J. (2008), Nature and Power: a Global History of the Environment, Cambridge. Cambridge U.P.

SÉGY, I. e ALFANI, G. (2017), “La peste : bref état des connaissances actuelles”, Annales de Démographie Hitorique, 2, pp. 15-38 (https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2017-2-page-15.htm).